2025年4月22日から5月2日までS&P500は9営業日連続上昇を達成した。これは喜んでいいことなのか?それとも上がった後には暴落が待っているのか?今回は、連続営業日上昇の歴史を研究していきたい。

Investing.comのSPXデータ1を活用した。Investing.comのデータは2022年2月11日以前のデータは、小数点2桁ではなく小数点1桁のデータであり、軽微な上昇は捉えられてないことをご留意いただきたい。例えば、9営業日上昇は、2004年10月26日から11月25日までも起こっているが、11月1日と11月2日のデータが、1130.5で同じであり、計算上は5日上昇と3日上昇として計算されている。

S&P500の連続上昇発生確率は - 9日連続上昇は稀なのか?

1980年から2025年5月2日までの45.3年分のデータを元にしたS&P500の連続上昇について分析が以下だ。

最大の連続上昇は12営業日であり(1995年8月29年から9月14日まで)、9連続営業日以上の上昇した回数はわずか7回ということになる。7回ということは6.5年に1回ということだ。尚、3営業日連続は、年に9.5回と1.2か月で1回程度、4営業日連続は、年に4.6回と2.6か月で1回程度とそれなりの回数で起こっている。

5営業日連続は、年に2.1回と5.7か月に1回しかないレアなイベントとなる。今回起こった9営業日に1回は、年に0.1回のインベント、これだけで言うと10年に1回だが、正確に計算すると15.1年に1回という激レアイベントなのだ。

| 連続上昇日数 | 回数 | 1年に何回あるか? |

|---|---|---|

| 3営業日 | 431 | 9.5回 |

| 4営業日 | 208 | 4.6回 |

| 5営業日 | 95 | 2.1回 |

| 6営業日 | 54 | 1.2回 |

| 7営業日 | 26 | 0.6回 |

| 8営業日 | 11 | 0.2回 |

| 9営業日 | 3 | 0.1回 |

| 10営業日 | 2 | 0.0回 |

| 11営業日 | 1 | 0.0回 |

| 12営業日 | 1 | 0.0回 |

今日株を買ったら営業日連続上昇する確率

上記のより上昇確率を理解するためには、3営業日以上というように、X営業日以上がどのくらい発生するか?というほうが体感的にわかりやすいだろう。

3営業日以上は14%と7.1営業日に1回(つまり、1.5週に1回)であるが、4営業日以上であれば、3週間に1回起こることになる。これが、9営業日以上になる確率は、1,633営業日に1回という天文学的な数字になる。つまり、2025年5月2日までに起こった9営業日連続上昇は本当に稀なことになる。

| 連続上昇日数 | 発生回数 | 営業日に1回 |

|---|---|---|

| 3営業日以上 | 832回 | 7営業日 |

| 4営業日以上 | 401回 | 15営業日 |

| 5営業日以上 | 193回 | 31営業日 |

| 6営業日以上 | 98回 | 66営業日 |

| 7営業日以上 | 44回 | 150営業日 |

| 8営業日以上 | 18回 | 357営業日 |

| 9営業日以上 | 7回 | 817営業日 |

| 10営業日以上 | 4回 | 1,633営業日 |

| 11営業日以上 | 2回 | 3,810営業日 |

| 12営業日以上 | 1回 | 11,431営業日 |

なぜ長期の連続営業日上昇が起こるのか?

連続営業日上昇が起こる理由は1つである。それは、相当な割安感があり誰も売らないということだ。株価が連続上昇しない理由は、上がれば利益確定売りが発生するため、連続して上がりにくいという側面がある。つまり、市場心理(センチメント)として、今後、かなり上がるといういう至福感がないと発生しにくい。

これは以下の2つが当てはまると発生する。

(1) 事前に不当に売り込まれるような株価の急落があった

(2) 将来が非常に有望という至福感(好業績とFRBによる政策金利引き下げ見通し)

こう考えていくと以下に解説する9営業日以上上昇した7つの例は2つに分けられる。

S&P 500が9営業日以上連続上昇した7つのケース(1980年以降)

| 連続上昇開始日 | 連続上昇日数 | 連続期間の上昇率(%) | 3か月後の上昇率 | 6か月後の上昇率 | 12か月後の上昇率 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1989年7月3日(A) | 10営業日 | 4.5% | 11.1% | 13.1% | 13.1% |

| 1989年9月26日(A) | 10営業日 | 4.5% | 0.8% | -0.8% | -10.4% |

| 1990年4月30日(A) | 11営業日 | 7.8% | 8.1% | -7.4% | 13.6% |

| 1991年12月20日(B) | 9営業日 | 9.6% | 7.2% | 4.2% | 15.4% |

| 1995年8月29日(B) | 12営業日 | 4.4% | 8.5% | 14.4% | 19.2% |

| 1997年6月5日(B) | 9営業日 | 6.5% | 10.8% | 16.3% | 32.% |

| 2025年4月22日 | 9営業日 | 10.2% | N/A | N/A | N/A |

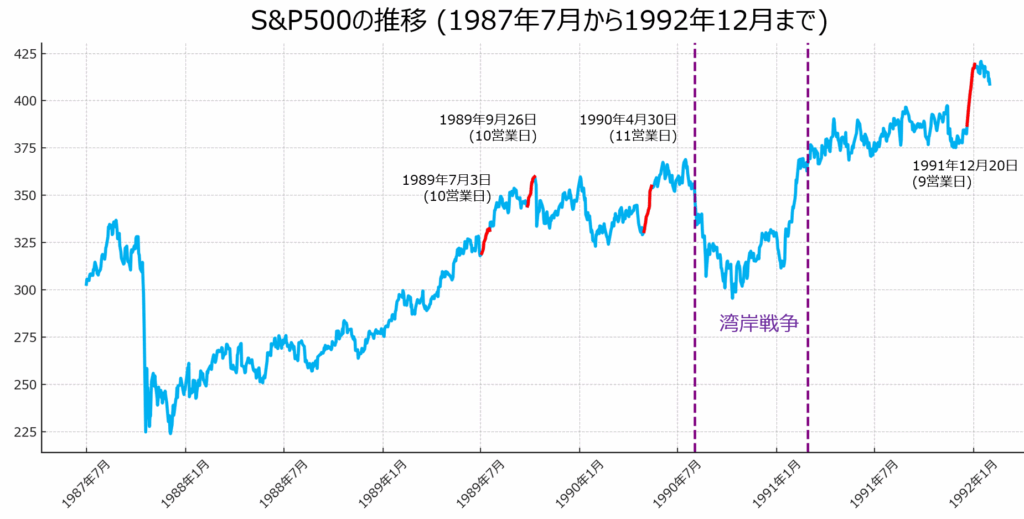

(A) ブラックマンデーから1992年まで(最初の4回)

1987年10月には「ブラックマンデー」と呼ばれる株価大暴落が発生し株価は大幅下落。ただ、このブラックマンデーは、プログラム売買や過度なレバレッジの利用、流動性の低さなど株式取引にまつわる問題によって引き起こされており、実体経済が急激に弱くなったという訳ではなかった。つまり、これが前述の(1)にあたる。

また、これに呼応してFRB(米連邦準備制度)は市場安定化に向けて金利を下げたりと金融緩和を進め、市場の安定化に努めた。また、この時期は、インターネット革命の前哨戦である、PCの普及が急速に広がった。製造業の主役としてPCが誕生し、Apple、IBMやコンパックなどのPCベンダーが活況になった。もちろん、ソフトウェアベンダーとしてのMicrosoftやIntelなども成長を起因した。これが(2)である。

この時期には、1990年には湾岸戦争が発生し、1次的に景気後退への懸念が広がり、再び(1)が起こったことも、その後の株価の成長を支えた。

FRBの政策金利が重要

1989年7月3日の10日連続上昇が始まる前の6月初旬にFRBは金利を引き下げている。また、1989年9月26日からの10日連続上昇が起こる期間、1989年7月から12月にかけて徐々に金利を下げている2。1991年12月20日からの9営業日の上昇は、段階的に下げられていた金利がより下がったということもある。

1991年は計10回の利下げが行われ、9回目の12月6日の次の10回目の利下げが、まさに、連続上昇が始まる12月20日であった。つまり、連続上昇にはFRBの金利の引下げが重要である。

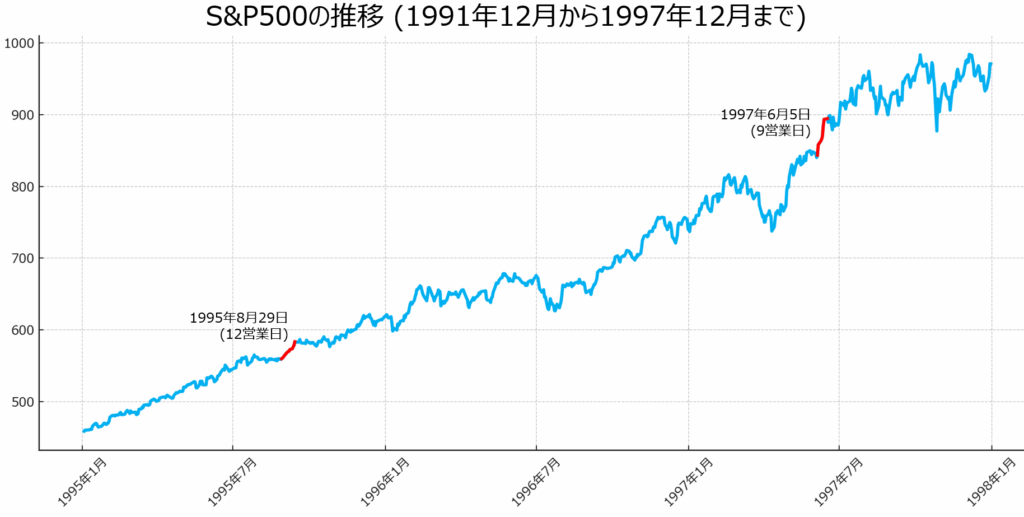

(B) ドットコムバブルの始まり(次の2 回)

クリントン政権発足当初(1992年)は、米国債務懸念などがあり、株価は芳しくなかった。これが(1)にあたる。ただし、その後は、ご存じの通りのドットコムバブルで経済過熱していく。これが(2)である。

1995年はまさにドットコムバブルがスタートした年である。ドットコムバブルの象徴的な銘柄である、ネットスケープIPOが1995年8月9日に行われたのちに、1980年以降最長ともいえるS&P500の12営業日連続の上昇が起こった。

FRBの政策金利が重要(再び)

FRBの政策金利が重要という意味では、1995年8月29日の連続上昇が始まる前の1995年7月6日に政策金利の引下げが行われている。特に1994年から金利引き上げが1995年2月1日の引上げが最後になり、1995年7月6日から引き下げに転じたことがマーケットに大きな影響を与えたのは間違いないあろう。

また、1997年の6月5日から始まったの連続上昇局面でも金利が絡んでいる。1995年2月を最後に利下げ局面であったが、局面であったが、その年の3月25日に利上げ開始された。その後、利上げが続くと思われたが、実際には利上げが見送られたということでマーケットに安堵感が広がっていた。

いずれにしてもこのような株高を演出するためには金利が低下傾向でないと実現しにくいというのは間違いないだろう。

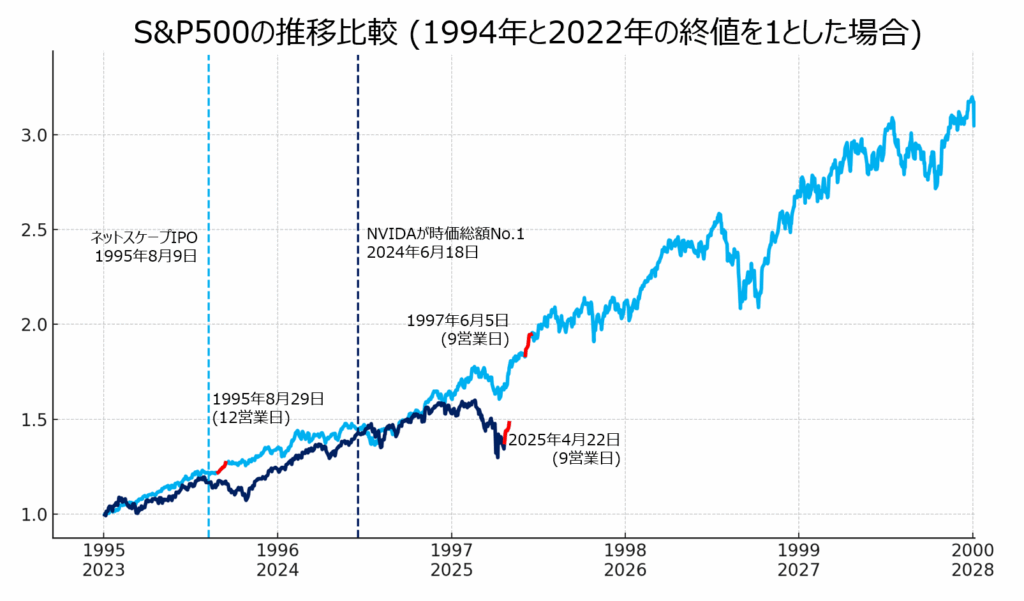

2025年の28年ぶりの9営業日続伸は何を意味するのか?

この9営業日続伸は、トランプ関税による下落が行き過ぎだったという(1)の要素とAIブームによる(2)の要素が絡み合ったものであろう。

また、政策金利は現在、現在4.50~4.75%とまだまだ高止まりしており、下げる余裕があることはマーケットもわかっている。

9営業日連続続伸は、今後も小幅な下落はあるかもしれないが長期的な視線は上ということを暗示しているのかもしれない。というのも長期間に及ぶ連続営業日上昇は、長期的なブルマーケットの入口で発生しているからだ。

以下はあくまでも参考であるが、1995年と2023年を起点とした株価の推移である。インターネットバブルに比べて、AIバブルはまだまだ、バブルとは言えない水準なのかもしれない。

- S&P 500 Index (SPX) - Investing.comのデータを活用した。活用したデータはプライス・インデックスである。 ↩︎

- Changes in the intended federal funds rate, 1971-1992 ↩︎